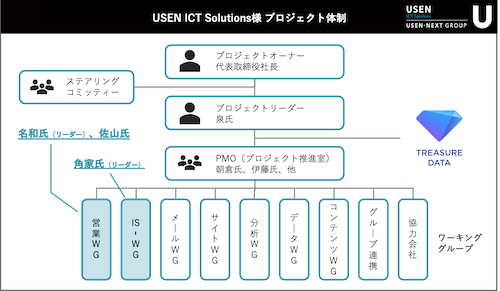

USEN-NEXT GROUPのUSEN ICT Solutions様(以下、UIS)では、2020年10月よりTreasure Data CDPを導入し「営業高度化」というテーマを掲げ全社プロジェクトを開始した。これまではデジタルマーケティングへの取り組みが手薄でハイタッチなコミュニケーションをメインとした営業スタイルであったが、Treasure Data CDPを中心とした初期実装フェーズを短期間で終え、プロジェクトに関連するメンバーのデジタル知識の底上げなどプロジェクトの進行には強い手応えを感じていると言う。

「従来型営業のデジタルトランスフォーメーション」x「全社プロジェクト」という難しいテーマを順調に進行させるためのポイントや難しさについて、UISのプロジェクトメンバーにインタビューを実施。前回はプロジェクトリーダーの泉氏とPMOとしてプロジェクトの運営を取り仕切る朝倉氏・伊藤氏の3名にお話を伺った。後編となる今回は、「営業高度化」というテーマの中心に位置する営業関連のワーキンググループ(以降、WG)として、営業WGから名和氏と佐山氏、インサイドセールス(以降、IS)WGから角家氏のお三方を招いた。

左から角家氏、名和氏、佐山氏

TD:営業高度化のプロジェクトを進められていますが、プロジェクトの構想を初めてお聞きになったのはいつ頃でしたでしょうか?またその際どのように受け止められたか、率直なご感想をお教えください。

名和:現プロジェクトリーダーの泉さんが中途入社され、UISにもようやくマーケティング部門が出来るという期待感から早い段階で声をかけさせてもらいました。プロジェクト構想を聞いたのは、発足の半年ほど前だったと思います。泉さんから前職で実践されてきたデジタルマーケティングの話や、そのためのプラットフォーム構築をUISで実現したいというお話があって、「ですね!」なんて軽く相槌打ちながら聞いていたのですが、当時のUISには足りないものだらけで半ば夢物語だと思ってました。

佐山:私が最初に構想を聞いたのは、名和に少し遅れ2020年夏頃だったと記憶しています。UISでは自社で開発・運用を行っているオンプレミスのデータ管理基盤がもともとあり、私は営業の立場からその開発プロジェクトに3年ほど携わっていました。デジタルやマーケティングの外部ツールに対しては高い関心があったので、プロジェクトの方向性は大賛成でした。

一方で、弊社はBtoBであり自社製品だけでなくパートナー様サービスの代理販売事業も行っているため、弊社と同じような業態での具体的な成功事例を耳にする機会が少なく、プロジェクトの投資効果については懐疑的な部分もありました。

角家:私も佐山と同じようにプロジェクト構想を初めて聞いたのは発足前の3ヶ月ほど前でした。正直なところ、新たなツールを導入するよりは既存のデータ管理基盤を利活用していく方が適当なのでは、と感じていました。無駄とは言わないまでも・・・。といった印象ですね(笑)。

私は営業とマーケティングを繋ぐIS部門に所属しておりカスタマーセンターも配下にあったため、情報が集まりやすいことから分析業務も預かっていました。また、オンプレミスのデータ管理基盤開発も担当しており、ほとんどのデータはすでに既存のデータ管理基盤に集約していたため、手作業であるものの分析出来る状態だったのです。一方で、UISにおける営業全体の課題は、インバウンド案件を増加させるためのマーケティング強化でした。これまではプロモーション領域にはあまりコストをかけられておらず、今回の取り組みがそのきっかけや第一歩になればとも思いました。

TD:少し厳しめの所感をお持ちであった、と(笑)プロジェクト開始から半年が経過し、システム実装やツール連携が完了したタイミングだと伺っています。現時点における手応えはいかがでしょう?

角家:これまでの取り組みを通じ、社内の交流が生まれ双方の考えや目的が共有されてきました。これによりUIS設立以来、初めての革命とも言えるような大きな変化が生じているよう感じます。そのきっかけは間違いなくこのプロジェクト、CDPの導入です。

オンプレミスとCDPの位置付けも、今ではプロジェクト発足当初とは違う観点で捉えています。ツールに合わせて営業がスタイルを変えるのではなく、営業の要望に沿ったツールを作るという思想でスクラッチ開発されたオンプレミスですが、パッチワークを重ねてきた結果内部システムがかなり複雑になっており、分析や施策の目的ごとにデータをCDPへ切り出して効率的に利活用出来ることは大きな価値があることに気付きました。

名和:これまで営業部門とマーケティング部門が並走してプロジェクトに取り組むことはありませんでした。どちらかが先導して要件を定めていたため、全体をみた場合には必ずしも最適なものが出来たとは言い切れない状況だったと思います。今回のプロジェクトで出来上がるものには各部門の意思が反映されており今までと全く違います。さらに、実運用に向けた仕組みとしても構築されつつあります。

佐山:具体的にはデータの入力や収集に全体が非常に協力的になりましたし、データを活用して営業しようという行動も以前より増えました。データ活用する為のツール導入も以前より前向きに会社として考えられるようになったと思います。

先行して取り組みを始めた自社商材ではすでに成果が出始めています。他の商材やサービスでもこれまでの取り組みの延長線上で成果が出てくると思いますし、成果を生むまで全員が前向きに行動を起こせると思います。

TD:ありがとうございます。前回、PMOメンバーにインタビューを実施した際、プロジェクトが順調に進捗している要因として「それぞれの部門が主体的に行動出来たこと」を挙げて頂いております。みなさんが主体的にプロジェクトに関与出来るようになったきっかけや、何かマインドチェンジの瞬間などありましたでしょうか?

佐山:私個人はもともと参加意欲が高かったと思います。マーケティング外部ツールに興味があったとお話ししましたが、今後そのようなデジタルツールの導入や投資のためにもこのプロジェクトは必ず成功させなければならない。そのような意識がありました。

しかしながらプロジェクトメンバーの多くはデジタルマーケティングやシステム開発に疎く横の連携も当初は手探りだったため、進行に不安を覚えるシーンがありました。実際に後工程を考慮出来てなく、不具合や手戻りが発生した場面もありました。マインドチェンジと言うほどではないですがプロジェクト発足からさほど間を置かず、積極的に参加して構造の理解や後工程の想定およびセクション連携に本腰を入れてあたらなければ、と感じました。

名和:これは営業の中でも、オンプレミスのシステム開発に携わった経験があり後工程を見通す能力がある佐山以外には難しい役割でした。全社プロジェクトを推進する上で重要な役割を果たしてくれています。

営業WGの関わり方として変化のきっかけになったのは、今回のプロジェクトリーダーである泉に営業部としてのやりたいことを伝えた際に「リソースがないからどうやってやるのか一緒に考えて欲しい」と正面から言われたことでした。これまでは営業がやりたいことを伝えればIT部門が仕組みを検討し提案してくれていたのですが、無邪気に要望だけを上げるだけではこのプロジェクトでは先に進めないことを実感しました。自分たちである程度枠組みを理解した上で要求や要件を定義し、さらに「誰が?どのように?」というところまでしっかり落とし込むことを求められたのです。それは決して簡単なことではありませんでしたが、今では営業部で実現したいことは営業部でエンジンを持って走らせられるようになっています。

角家:要望を次々と挙げつつ強い推進力を与える名和と、計画性を持ち細かいところまで目が行き届く佐山。この二人は人間性を含めて非常に相性が良いよう感じますね。

私もプロジェクト発足時には「導入するからには使い倒してやろう」と思っていましたのでモチベーションは高かったのですが、当初よりプロジェクトを主体的に進めていくという意識はお二人ほど強くはなかったかもしれません。ただ、プロジェクトの中核を担うメンバーが自部署の後輩や関わりの深いメンバーだったので、個人的な相談をするところから徐々にプロジェクト全体を意識するようになり、積極的な情報発信やグループ間の連携を推進するようになりました。

TD:先日のPMOインタビューでは、各WGの推進力を維持するためにいくつかの仕掛けをしていたそうです。例えば勉強会を複数回にわたって全社的に実施されたそうですが、その効果のようなものは感じられますか?

名和:そうですね。泉さんの全社向け研修により社内全体の雰囲気としてデジタルマーケティングへの期待が高まり、プロジェクトへの注目度が高まったことは感じます。本日集まっているメンバーに限ると、その研修が大きなきっかけになっているかといえばそうとは限らないかもしれません。

角家:もともと手を挙げた者に対して裁量を持ってやらせてくれるUISの社風があるので、今回プロジェクトへ参画を希望するメンバーについては当初より当事者意識が高い者が多かったと思います。

TD:同じく先日のPMOインタビューにて、このプロジェクトでは各WGに責任を持たせるようにし、PMOは牽引役ではなく黒子として各WGの活動を補助するよう動いているそうですが?

佐山:プロジェクト発足当初、営業WGには明確な活動指針が設定されていませんでした。方針が明確ではない分、自発的に要件を挙げていくことでタスクを生み出し、それを実現させるために他WGを巻き込んでいくアクションが必要でした。

プロジェクト開始から半年経ち、それら営業WGのアクションが上手く機能しています。現在PMOが黒子、営業WGが推進役という役割分担になったのはある意味結果論かもしれませんが、困ったときにどうやって他WGを巻き込むかという相談や、他WGと間に入った調整に奔走してくれていることは事実助かっています。

TD:今回は営業高度化というテーマを掲げているもののPMOメンバーには営業からメンバーを輩出していません。あえて営業からはPMOへメンバーを輩出していないのかな、とも思いましたがどのようにお考えでしょう?

名和:PMOにはセクションのメンバーが輩出されるのが普通なのですか??というレベルでして、正直なんとも思ってないというのが本音です(笑) もしPMOにディレクション権限が強く伴っていれば違う回答になるかもしれませんが、現プロジェクトにおけるPMOは黒子的な立ち位置なので、営業メンバーがいたとしてもあまり変わらなかったと思います。ただ元営業部の朝倉がデジタルマーケティングにチャレンジする意思を持ってPMOとなったので、それについては力になりたいと強く思っていました。

佐山:PMOを他の業務の傍らで誰かがやるより、本件をメインに進めていく人格を立てた方が良いと思っています。営業の通常業務量を考えるとPMOを兼務することはかなり厳しいですし、そういう意味では朝倉が営業部を離れてPMOになったのは、営業を理解しているメンバーを輩出したことと同義だと言えます。

一方で、現PMOのメンバーとしては初めてやる業務や初めて覚える知識も多かった為、 習熟のスピードは懸念していました。しかし思った以上に早く専門性を身に付けてくれた。そこには相当な努力があったと理解しています。

角家:やりたいことをやりたい人が陣頭指揮を採った方が結果に結びつきやすいため、営業数値を上げる目的であれば営業がPMOに参画するという考え方はあるかもしれません。ただ今回は朝倉が営業からマーケティング部門に異動してプロジェクトへ参画しているので、営業WGの思惑を踏まえて動いてくれていると思います。

TD:他社では営業組織のキーマンは既存業務で工数を捻出できず、新たなプロジェクトには参画できないケースも見受けられますが、今回はお三方が興味を持ってプロジェクトを先導していることが特徴的に感じます。既存業務との両立はどのようにされているのでしょうか?

名和:正直なところ、プロジェクトにここまでの負荷がかかると思っていなかったです。本来の営業部長業務へ割くべき時間をギリギリ確保しながらプロジェクトに参画しているというのが本音です(笑)一方でようやくプロジェクト取り組みにおける進め方やタスクイメージなどが整理されてきたこともあり、ピークは過ぎたよう感じます。

TD:営業およびインサイドセールスの立場の方が、今回のようなDXプロジェクトを主体的に参加・進めていくために重要なことはなんだと考えていますでしょうか??

名和:営業高度化というテーマである以上、結局営業が取り組まなければツールにせよデータにせよ無用の長物にしかなりません。そうならないよう営業には意見出しをする責任があると思っています。「営業として取り組みの必要性を認識し、自組織の活動にどう活かしていくかイメージを持つこと」が重要です。

佐山:名和の意見をスキルベースに落とし込むと、もちろんデジタルマーケティングに関する最低限の知識も必要ですが、以下の4点が営業に求められるスキルとして挙げられます。

1.プロジェクト以前の、各セクションにおけるオペレーションや文化の違いを理解すること

2.プロジェクト以前の、各セクションで生み出されていたデータを把握していること

3.必要なデータを収集していく為のフローを立案できること

4.収集したデータの活用フローを立案できること

1と2は従来システムや会社文化に対する理解が必要で、③と④については全体の影響などを鑑みながら創造する力が求められます。

角家:会社組織の目標やその背景にあるもの、自部門が将来的に目指している姿などを日頃よりメンバーに理解してもらうことが大事です。また世の中のインサイドセールス部門の動きに対して当社が先進的に出来ていること・出来てないことの整理なども有効です。しかしこれらはプロジェクトに参画するから求められるものではなく、普段の仕事の一部として、通常業務と同じ感覚で動けばいいのかなと思ってやってきました。

プロジェクトとして一番重要なのは「ちょっとでも、楽して目標達成したい」と全員が思うことだと考えています。未来の「楽」のために動こうという雰囲気が醸成されていれば、足元で多少負荷がかかっても前向きに取り組むことが出来ます。もし将来「楽したい」と思っていないメンバーがいれば、そう思ってもらえるように仕向けることですね。

その上でDXプロジェクトにおいては、デジタルマーケティングの知識を覚えるという”作業”がありますが、これは営業として提案力を高めるためにサービスの理解を深めることと同じです。当社の場合は「楽して果実が取れる未来があるかもしれないならやるべきだ!」という意識醸成があったからこそ、個々に前向きで主体的な活動が生み出されているのではと思います。

TD:ありがとうございます。最後に、今後同じようにDXによる営業高度化を目指す企業様(同じセクションの方)にアドバイスをお願いします。

名和:とりあえず、はだしでもいいので外に踏み出してみることですね。中(自社)だけで考えていては大きな変革は起きにくいです。僕らは入社してきた泉さんのような先導者がいたので背中を押してもらったことは大きいのですが、それはあくまできっかけに過ぎず、それぞれのWGが自走できるようになれば、成果創出までもう止まらないと思います。

佐山:当社としてはまだ経営が満足するような成果には至っていないのでアドバイス出来る立場にはありませんが、BtoBで成果を出したという先進的な事例を作れるように、全力で取り組みを続けるのみです。

角家:インサイドセールスはコールセンターと異なり、数でも量でもなく、効率を考えるべき組織です。効率を考える上には緻密な分析が重要となります。それを膨大なデータから実施するために、多くの時間を費やしてでもTDなどのツールを導入することで将来的には業務全般の効率化が図れると信じて進んでいくことで、成功が見えてくると信じています。

本記事の前編として、プロジェクトリーダーおよびPMOメンバーへのインタビュー記事も公開中。是非併せてお読みください。

UISの皆様、お忙しい中インタビューに快く応じて下さり誠にありがとうございました!